|

|

||||

|

|

||||

|

洛陽四遊記(一) |

||

|

|

||

|

洛陽初遊 |

||

|

第一次遊洛陽是在2015年10月中,那時參加了一個「中原古都六天」的旅行團,洛陽是其中的一站。2024年2月,八年半後再到洛陽,沒想到同一年我第三、第四次遊洛陽,洛陽已成了我心繫之地。 2015年遊覽的「古都」包括鄭州、開封、登封、洛陽,帶團的導遊是鄭州康輝旅行社派出的一位二十出頭的姑娘,叫車靜,大家都管她小靜。她自我介紹是來自河南的農村,熱愛中原文化,從她的講解中我知道她的文史知識很豐富。 |

||

|

我們參觀四地的著名景點如包公祠、少林寺時,她自然有充分的介紹,但當我問及一些行程以外的地方及故事時,她也樂於回應,而且更顯興奮。我對河南開始產生較大的興趣,小靜是原因之一。 |

|

|

開封包公祠 |

登封少林寺 |

|

|

|

||

|

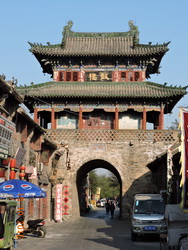

麗景門與老街 |

||

|

洛陽的行程安排於第四、五天。洛陽曾是十三朝帝都,據小靜說最後在此建都的是五代的後晉,距今也有一千年,所以洛陽已很難找到古代的城牆了。 |

||

|

我們首先參觀的麗景門,可說是洛陽唯一保留得最完整的古城門了:門外有護城河,門上有箭樓,而門內就是甕城。 |

|

|

||

|

麗景門 |

||

|

我們參觀的重點是城樓上的九龍殿,殿中供奉九位建都洛陽而赫赫有名的帝王包括漢光武、北魏孝文帝、隋煬帝、武則天等,然後走進「河洛文化長廊」,廊中鋪陳的是中華文化的概略。 |

||

|

九龍殿中武則天像 |

|

|

轉到箭樓背後有天后宮,由此可俯覽城內一條仍保留著明清建築的老街。小靜叫大家可下去逛逛,給了自由活動的時間。 |

||

|

城樓俯瞰老街 |

|

|

|

一條直出麗景門的老街叫西大街,街上的店鋪掛滿以洛陽特色的美食、工藝等為招徠的直幡招子,與其說是老街,不如說只是仿古商業街吧。

|

||

|

||

|

西大街的商業味 |

||

|

我和朋友沒興趣在這些商店耽留,便繼續前行。經過八角金樓,便轉上東大街,才開始感到一點老洛陽的氣息。我看到專賣舊書、戲服的店鋪,有寫著「北邙山殯儀」、「曹氏嗩吶隊」、「李占標藥膏」等店號,還有一家小店在賣「坐婆」(即小兒櫈),在在反映洛陽舊日生活的鱗爪。 |

||

|

||

|

老洛陽店號 |

||

|

行行到了鼓樓,據說是明清保留下來的舊物,看到了鼓樓,覺得也有點收穫。可惜大隊集合時間快到,我們只好原路折返。 |

||

|

明清鼓樓 |

||

|

|

||

|

龍門石窟與白園 |

||

|

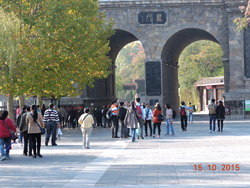

跟著我們前往被譽為「中國四大石窟」之一的龍門石窟,也是洛陽行程中的重點。 |

|

|

||

| 洛陽龍門石窟 | ||

|

我們從西門進去,兩旁所見幾乎全是柳樹,左面是浩浩湯湯的伊河,涼風習習而來,令人感到舒快。行行來到大橋之下,橋拱有「龍門」二字,是陳毅將軍所題的。

|

||

|

伊河柳影 |

|

|

過了龍門大橋,就進入西山景區,亦即龍門石窟了。 |

||

|

||

|

西山景區入口 |

||

|

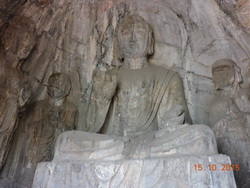

龍門石窟是北魏孝文帝遷都洛陽前後(493)所開鑿的,此後歷朝繼續營建,至唐代已歷400多年。現存的石窟南北長達一公里,有石窟1300個,佛龕2345個,大小佛像10萬多尊。我不是考古人員或專門學者,當然不可能遊遍所有的石窟,只能就我有限的遊程所及,把看到的和記下的與大家分享而已:首先來到潛溪寺,是唐高宗時期的一個石窟,窟內有阿彌陀佛、觀世音菩薩和大勢至菩薩三尊造像,即所謂「西方三聖」,其中本尊阿彌陀佛安詳自若,面目可親。 |

||

|

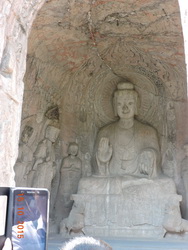

潛溪寺佛像 |

|

|

跟著參觀賓陽三洞。中洞開鑿於北魏,供奉釋迦牟尼坐像,有弟子和菩薩侍側,佛相慈祥,更嘴角含笑。 |

||

|

||

|

賓陽中洞佛像 |

||

|

南、北二洞則建於初唐,兩洞的主尊都是阿彌陀佛。北洞的佛頭之後有火焰紋的背光,洞內的雕刻愈見精細。最有趣是南洞佛像的手印,朋友說這不就是現在流行的V字手勢嗎﹖我聽後不禁啞然失笑。 |

||

|

賓陽南洞佛像 |

|

|

經過萬佛洞(據說窟壁刻了一萬五千餘個小佛)和惠簡洞(洞中的彌勒佛是盧舍那大佛的前身)後,便來到蓮花洞。蓮花洞建於北魏時代,因窟頂凸雕一朵大蓮花而得名。其實龍門石窟的蓮花雕刻很多,作為窟頂的藻井、洞門的花邊等並不少見,這與它在佛教的聖潔象徵有關。 |

||

|

窟頂蓮花雕塑 |

|

|

|

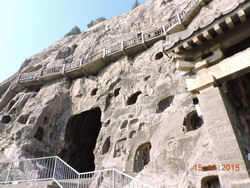

龍門石窟是在西山崖壁上開挖出來的,一般有兩至三層,參觀時常要上下台階和棧道。 |

||

|

崖窟及棧道 |

|

|

除了在窟內安放佛像外,洞外也常有菩薩、力士等雕像,而洞門的雕塑也甚可觀。 |

||

|

洞門小佛像 |

|

|

|

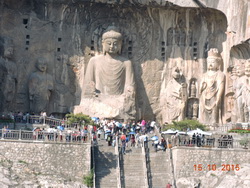

有些石窟可能因窟頂倒塌而成了露天佛龕,其中最有代表性的露天大佛莫過於盧舍那大佛了。 盧舍那大佛龕原名奉先寺,是武則天捐助兩萬貫建成的。本尊盧舍那佛(即彌勒佛)面相豐滿圓潤,兩耳長垂,暗含笑意,據說是參照武氏輪廓而塑成的。本尊左側迦葉,右側阿難,然後兩邊排列菩薩、天王、力士,均造型生動,氣勢不凡,是龍門石窟的最有標誌性的景觀了。 |

||

|

盧舍那大佛龕 |

|

|

佛龕前是一個寬廣的平台,從這裡下望伊河兩岸,景色怡人,西山和東山之間夾著的是伊河,河水流到南面出口處形成一道門,那就是有名的伊闕了。 |

||

|

伊河兩岸之景 |

|

|

|

接著本想到藥方洞去看現存百多種的「藥方刻石」,再到古陽洞去看800多則題記,包括名為「龍門十三品」的魏碑體書法,可惜都因洞口鎖起而無緣參觀。從古陽洞下來,小靜已催促著團隊集合,要往下一個景點去。向前走不遠便是漫水橋,過橋走到伊河的對岸。 |

||

|

崖壁舊題刻 |

|

|

過了河就是東山景區,從這裡回看對面西山千百個大大小小的石窟佛洞,真是歎為觀止﹗東山景區也有一些石窟,而最有名的景點是香山寺和白園。由於旅團安排的局限,我們只能參觀一個白園。 |

||

|

回望西山龍門石窟 |

|

|

|

我們乘電瓶車前往白園。白園就是中唐大詩人白居易的墓園。白居易晚年隱居香山(即東山)十多年,他的遺願要卜葬於香山。 |

||

|

東山白園大門 |

|

|

進白園後拾級而上,經過白池和聽伊亭後,便到達樂天堂。這是白居易的紀念館,館內陳列白居易的生平和詩歌成就。匆匆看過展板後,沿山路走上琵琶峰,才是白居易的墓園。 |

||

|

樂天堂 |

|

|

|

墓前有兩座立於清代的墓碑,其中一碑刻上「唐少傅白公墓」六字。墓旁還有一塊很大的臥石,石上刻了白居易的《醉吟先生傳》。 |

||

|

白公墓碑 |

|

|

墓碑對著一道烏頭門。從烏頭門下山,途中有白亭。過了白亭,就繞到北詩廊。 |

||

|

烏頭門 |

|

|

|

詩廊陳列的都是白居易詩歌的書法題刻,教我驚喜的是竟聽到有人正朗讀《賣炭翁》的詩句: 「賣炭翁,伐薪燒炭南山中。滿面塵灰煙火色,兩鬢蒼蒼十指黑……」唸詩的是一位老人,同行的小孩也跟著唸,這不就是白詩「婦孺皆曉」的生動寫照嗎﹖ |

||

|

白居易詩廊 |

|

|

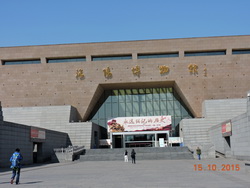

洛陽的行程還有一個洛陽博物館,是2007年修建的新館。展館分一、二樓兩層,有多個展館,館藏豐富。旅團沒有足夠時間讓我們逗留,我只能看了一、二展館,也是走馬觀花而已。洛陽是唐三彩的重要出土地吧,我拍了一些照片,都是駱駝、駿馬之類的陶瓷。 |

||

|

洛陽博物館 |

|

|

|

洛陽菜以水席為代表,旅團也安排了一餐水席,大部分是湯羹。最有特色的一道叫「牡丹燕菜」,以麵粉、蘿蔔、雞蛋為材料,我較喜歡清淡,所以也吃得滿意。 |

||

|

洛陽水席招子 |

||

|

此程不能兼遊東山白園和香山寺,是一個遺憾;也知道洛陽還有白馬寺、關林等名勝,要認識中原文化不應錯過;而且洛陽盛產牡丹,能在花開時節看一次牡丹,也是我的夙願…… 「中原古都六天」雖然頗有收穫,但所到四地參觀過的景點始終有限,此程只可說是一個起動,為我重遊打下基礎而已。 |

||

|

|

||

|

<< 未完,待續 >> |

||